Die

erwartete Verlangsamung des über

Jahre stetig hohen Wachstums in

China könnte die dortige Nachfrage

nach deutschen Autos belasten.

Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb

durch chinesische

Automobilhersteller in China, aber

auch auf den heimischen Märkten zu.

Was das für die deutsche

Automobilindustrie zu bedeuten hat,

die zuletzt einen erheblichen Teil

ihrer Gewinne in China

erwirtschaftet hat, erläutert die

Prognose. In der aktuellen

Blitz-Licht-Analyse beleuchten die

Analysten der KfW IPEX-Bank die

Auswirkungen der Entwicklungen in

China auf die deutsche

Automobilindustrie und die kurz- bis

mittelfristigen Chancen und

Herausforderungen, die sich daraus

ergeben.

|

|

|

| |

IAA 2017 in

Frankfurt |

Deutsche Autobauer - vor allem die

OEM-Premiummarken - profitieren seit

Jahren vom wirtschaftlichen

Aufschwung Chinas. Die erhebliche

Absatz- und Gewinnverschiebung der

letzten Jahre zu Gunsten der

Volksrepublik führte zu einer

deutlichen Abhängigkeit. Nun drohen

die hohen Margen im Reich der Mitte

durch eine Verlangsamung des

Wirtschaftswachstums und

aufstrebende chinesische

Wettbewerber unter Druck zu geraten.

Chinas schneller Aufstieg zum

weltweit größten Pkw-Markt

Das hohe Wirtschaftswachstum Chinas

und der damit verbundene Aufstieg

zur zweitgrößten Volkswirtschaft der

Welt wirkten sich sehr positiv auf

die Automobilindustrie aus. Die

steigenden Einkommen und die

aufstrebende Mittelschicht sowie die

niedrige Pkw-Dichte führten in der

Zeit nach der Fi- nanzkrise bis zum

Peak 2017 zu einem stark steigenden

Pkw-Absatz im Reich der Mitte (Greater

China*: ~10 Prozent vs. Global: ~5

Prozent CAGR 09-17). Die Nachfrage

wurde jedoch seit 2018 durch

Handelskonflikte, die COVID-19-

Pandemie und die

Lieferkettenstörungen belastet.

*Greater

China:

Volksrepublik

China

(Festland,

Hongkong,

Macau)

und Taiwan

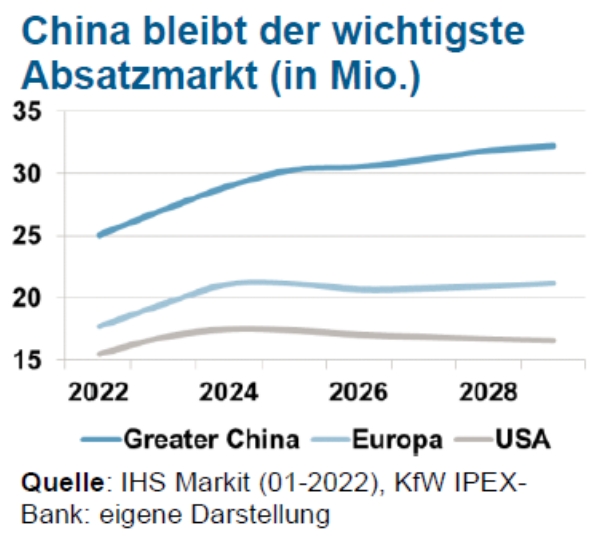

Die Volksrepublik entwickelte sich

schnell zum weltweit größten Pkw-

Absatzmarkt: Chinas Anteil stieg (in

einem weltweit bis 2017 wachsenden

Pkw-Markt) von ~20 Prozent 2009 auf

mehr als 30 Prozent im Jahr 2021.

Dagegen entwickelte sich bspw. der

Anteil des gesättigten europäischen

Markts im gleichen Zeitraum von

knapp 29 Prozent auf weniger als 21

Prozent rückläufig.

Absatzmarkt China – ein

Klumpenrisiko für die deutschen

Autobauer

Insbesondere die stark wachsende

Mittelschicht in China verhalf der

deut- schen Automobilbranche zu

einem andauernden und profitablen

Wachstum. Die jährlichen

Steigerungsraten der Premiummarken

lagen deutlich über dem bereits

hohen Wachstum des chinesischen

Pkw-Markts. In der Folge stieg der

China-Absatzanteil deutscher OEM

stetig an. Mittlerweile liegen die

Anteile weit über 30 Prozent (laut

IHS bei der VW-Tochter Audi sogar

bei 43 Prozent). Aufgrund der

robusten Pkw-Nachfrage in China

während der COVID19- Pandemie ist

die Abhängigkeit sogar noch

angestiegen. Zusammen verfü- gen die

deutschen Hersteller in China über

einen Marktanteil von rund 20

Prozent.

Ausländische Autobauer zu Joint

Ventures (JV) gezwungen

Um Fahrzeuge in China zollfrei

verkaufen zu dürfen, mussten alle

ausländi- schen Hersteller Joint

Ventures (max. 50

Prozent-Beteiligung) mit heimischen

OEM eingehen und

Produktionsstandorte vor Ort

errichten. So ging Volks- wagen JVs

mit FAW und SAIC, Mercedes Benz mit

BAIC und BMW mit Bril- liance ein.

Für die Zulieferindustrie gab es

diese Anforderung nicht.

Mit dieser Industriepolitik

entwickelte sich das Reich der Mitte

nicht nur zum weltweit größten

Pkw-Absatzmarkt, sondern in

ähnlichem Umfang auch zum größten

Pkw-Produzenten (2021: ~25 Mio.

Einheiten). Die Lokalisierung führte

dazu, dass die deutschen OEM 2019

erstmals deutlich mehr Pkw in China

(~5 Mio.) fertigten als an den

heimischen Produktionsstandorten.

|

|

|

Erlöse aus dem China-JV-Absatz

fließen nicht in den Konzernumsatz

ein

Aufgrund der fehlenden Beherrschung

der China-JV werden die erzielten

Erlöse aus dem Verkauf der vor Ort

produzierten Pkw nicht im Konzernum-

satz der deutschen Hersteller

berücksichtigt. Durch die

Bilanzierung nach der sog. „At-Equity-Methode“

wird lediglich das anteilige

JV-Ergebnis sowie die JV-Beteiligung

in der Bilanz ausgewiesen. Anders

sieht es bei der Berichterstattung

der Absatzzahlen aus. Hier fließen

auch die in den China-JV

produzierten Pkw mit ein. Die

Konsequenz ist eine Diskrepanz

zwischen den Absatz- und

Umsatzanteilen. Die ausgewiesenen

Konzernumsatzanteile von China

liegen bei etwa 20 Prozent und

setzen sich wie folgt zusammen:

1. Dem Export von Fahrzeugen

nach China. Hier wird ein Zoll von

25 Prozent erhoben, was im

Wesentlichen nur bei Premium-Autos

durchsetzbar ist.

2. Der Vereinnahmung von

Lizenzgebühren (~3 Prozent des

Fahrzeugpreises) für jedes in China

JV-produzierte und verkaufte

Fahrzeug.

3. Teile und Komponenten die

außerhalb Chinas produziert und an

die JVs verkauft werden (Anteil

hängt von dem Grad der Lokalisierung

ab).

Fazit: Die Profitabilität des

China-Geschäfts lässt sich kaum

genau ermitteln. Branchenkenner

schätzen, dass die drei Autokonzerne

gewöhnlich rund die Hälfte ihres

gesamten Profits in China

erwirtschaften. Die ausgewiesenen

anteiligen JV-Gewinne stellen damit

nur einen Teil der „China-Gewinne“

dar.

Deutsche Autobauer streben die

Mehrheitsbeteiligung an den

China-JVs an

Peking kündigte 2018 an, die

Obergrenzen für JV-Beteiligungen im

Automo- bilsektor bis 2022

aufzuheben. Da die JV sehr

profitabel sind und wichtige

Beiträge zum Konzernergebnis der

Autohersteller leisten, besteht

seitens der OEM ein sehr hohes

Interesse, die Mehrheit an den JV zu

erlangen. Damit würde der Umsatz

deutlich zulegen und die operativen

Margen ten- denziell steigen. BMW

gelang 2022 als erstem OEM die

Mehrheitsübernah- me an seinem

China-JV. Mercedes und VW hatten

bislang keinen Erfolg.

Mit der Elektromobilität schwinden

die hohen Markteintrittsbarrieren…

Die Autoindustrie wird von Peking

als eine der Schlüsselindustrien

angese- hen. Man will ein führender

globaler Akteur in der Branche

werden. Das ehrgeizige Ziel könnte

auf dem Markt für E-Autos gelingen:

Mit der Trans- formation der

Antriebstechnik besteht die

Möglichkeit, den technologischen

Vorsprung der Deutschen bei den

Verbrennungsmotoren zu überspringen.

Chinas Autobauer profitieren

einerseits von einer erheblichen

staatlichen Förderung und

andererseits von einem großen und

nachfragestarken Markt. So ist mit

etwa 3,5 Mio. verkauften E-Autos

2021 (BEV ~3 Mio. und PHEV 0,5 Mio.)

die Volksrepublik neben Europa (~2,3

Mio.) bereits der wichtigste Markt

für E-Autos. Der E-Auto-Anteil stieg

2021 auf ~14 Prozent (2020: 5,4

Prozent).

BYD erreichte 2021 in China bei den

sog. NEV** einen Marktanteil von

knapp 20 Prozent. Dagegen verfügen

die deutschen OEM aufgrund des über-

schaubaren NEV-Angebots in dem

Segment derzeit nur über einen

geringen Marktanteil von ca. 5

Prozent.

**New

energy

vehicles:

BEV

=

Battery

electric

vehicles;

PHEV

=

Plug-in

hybrid

electric

vehicles;

FCEV

=

Fuel-cell

electric

vehicles

…und das Wettbewerbsumfeld

intensiviert sich

Chinesische OEM (z.B. NIO, BYD,

XPeng, Great Wall Motors, Geely, Li

Auto, Aiways) sind auf dem Weg,

ernst zu nehmende Rivalen deutscher

Hersteller zu werden. Nicht nur weil

die Chinesen konsequent auf

E-Mobilität setzen, sondern sich

auch auf Software und

Digitalisierung fokussieren. Die in

China hergestellten Modelle fordern

deutsche OEM bei Bedienung (Enter-

tainment/Vernetzung) und der

Batterietechnik. Aber auch

chinesische Tech- Konzerne (z.B.

Xiaomi) treiben die E-Offensive

voran. Andere wie Huawei, Baidu,

Alibaba und Tencent arbeiten mit der

Autoindustrie zusammen.

Chinesische Pkw-Exporte werden

zunehmen

|

|

|

2021 entfiel etwa die Hälfte der

weltweit verkauften E-Autos (~6,5

Mio.) auf chinesische Automarken –

bei weniger als 15 Prozent Anteil am

globalen Pkw- Markt. Ein Großteil

der E-Autos entfällt damit noch auf

die Binnennachfrage. Laut dem 2020

verkündeten 15-Jahresplan

(2021-2035) wünscht Peking eine

Export-Offensive für E-Autos und

wird einheimische Unternehmen un-

terstützen. Es ist zu erwarten, dass

die chinesischen Exporte von E-Autos

schnell steigen dürften, was auf die

Faktoren (1) überschüssige

Kapazitäten (2) schwächere

Binnennachfrage (3) bessere Qualität

zurückzuführen ist. Dabei weckt der

schnell wachsende europäische

E-Automarkt Begehrlich- keiten und

die chinesischen Hersteller drängen

verstärkt auf diesen Markt (ein

beliebter Start aufgrund der hohen

E-Auto-Anteils ist Norwegen). Ihr

Marktanteil in Europa liegt

allerdings aktuell bei noch

überschaubaren rund 1,2 Prozent.

Die günstigen Preise dürften

zunächst vor allem

Volumenherstellern (Ford, Fiat,

Opel) Marktanteile abnehmen. Aber

auch für die Premiumhersteller wird

der Wettbewerbsdruck zunehmen (z.B.

Aiways U5/U6 oder Nio ET7).

Markteintritte über Beteiligungen an

westlichen Marken sind bereits

erfolgt. So ist Geely mit Volvo Car,

Polestar, Lotus, Smart oder Lynk

vertreten. SAIC übernahm die

britische Marke MG und verkauft

Elektro-SUVs in Europa.

Künftiges Wachstum des chinesischen

Pkw-Marktes wird geringer ausfallen

China steht vor diversen

Herausforderungen, welche sich auch

auf die hei- mische Pkw-Nachfrage

auswirken werden. Kurzfristig sind

hier verstärkte Lockdown-Maßnahmen

durch die Null-COVID-Strategie und

Produktionsbe- hinderungen durch

Lieferengpässe zu nennen.

Langfristig hemmen eine stagnierende

und alternde Bevölkerung sowie ein

rückläufiger Anteil der

arbeitsfähigen Menschen die

Nachfrage. Hinzu kommt die Gefahr

eines sich abschwächenden

Immobilienmarkts. Generell wird

erwartet, dass sich das chinesische

BIP-Wachstum in den kommenden Jahren

abschwächen wird. Ein erneutes

Aufflammen des weiterhin schwelenden

Handelskonfliktes zwischen den USA

und China sowie die Bekämpfung der

stark gestiegenen Ungleichheit im

Reich der Mitte (Stichwort „Common

Prosperity“), können die Wirtschaft

und die Nachfrage nach Luxuswagen

zusätzlich belasten.

Die künftigen jährlichen

Pkw-Wachstumsraten werden wohl

deutlich unter dem Niveau vor der

Corona-Pandemie liegen (CAGR

2022-2029 ~3,7 Prozent; Global ~3

Prozent). Stützend wirkt die im

Vergleich zu den Industrienationen

im- mer noch geringe Pkw-Dichte (214

Fahrzeuge pro 1.000 Einwohnern in

2021; Vgl. USA: 800).

Die Herausforderungen und Risiken

für die Autobauer sind vielfältig

Der chinesische Markt besitzt allein

durch seine Größe einen immensen

Stellenwert mit

Trendsetzungscharakter. Die

Sicherung der Profite und

Marktanteile durch die richtige

Kundenansprache ist sehr wichtig

(Fokus der Produktstrategie u.a. auf

Software, Entertainment,

Vernetzung).

Um nicht den Anschluss an die

wachsende Konkurrenz zu verlieren

und um auf Wohlwollen der Regierung

zu stoßen, verschieben deutsche OEM

ver- stärkt Wertschöpfung nach China

(Entwicklung, Produktion z.B. von

Smart, Mini sowie SUVs). Die

Verlagerung ist vor dem Hintergrund

des mög- lichen Verlusts von

Technologie Know-how kritisch zu

sehen.

Die hohen Absatzanteile jenseits von

30 Prozent zeigen, wie abhängig die

Geschäftsmodelle der deutschen

Autobauer von der wirtschaftlichen

Entwicklung der Volksrepublik sind.

Das Klumpenrisiko sowie die

wachsende Konkurrenz aus dem Reich

der Mitte bergen nicht unerhebliche

Risiken. Weiterhin können aktuelle

Sanktions-Diskussionen auf EU-Ebene

sowie politische oder regulatorische

Eingriffe seitens Peking sich

negativ auf die Profite der

deutschen Autobauer auswirken.

Fazit: Der "Motor" China kommt ins

Stottern

Aufgrund schwächerer

Wachstumserwartungen sowie

tendenziell sinkender Renditen durch

die zunehmende Konkurrenz, ist davon

auszugehen, dass sich das hohe

profitable Wachstum der

Vergangenheit nicht fortschreiben

lässt. Insgesamt sehen wir die

deutschen Autobauer im

Oberklassesegment kurz- bis

mittelfristig gut positioniert und

gehen davon aus, dass sie am

chinesischen Wachstumspotenzial

weiterhin partizipieren können.

Da andere Absatzmärkte das

„China-Geschäft“ schlicht nicht

ersetzen können, gilt es für die

OEM, auf die Herausforderungen und

Risiken des chine- sischen Marktes –

wie in der Automobilindustrie üblich

– flexibel zu reagieren. Das

bedeutet, auf die besonderen

Kundenbedürfnisse stärker einzugehen

und Chancen (z.B. durch M&A der

JV-Aktivitäten) zu ergreifen.

Foto (c)

Kulturexpress, Meldung: Mladen Hucic

– Kreditanalyse Automobilindustrie –

KfW IPEX-Bank, Frankfurt am Main