Aufgrund des hohen

Wohnungsbedarfs in der DDR musste

innerhalb kürzester Zeit eine große

Anzahl an Wohnungen für die

Bevölkerung geschaffen werden.

Architekten bedienten die

politischen Vorgaben zeitgemäß mit

Typenprojekten, die sie in der

gesamten DDR in Serienfertigung

errichteten. Die Serientypen konnten

vielfältig variiert werden, und jede

Planung war auf Effektivität

ausgerichtet. Damit sollte die

Wohnungsfrage als soziales Problem

gelöst werden.

|

|

|

| |

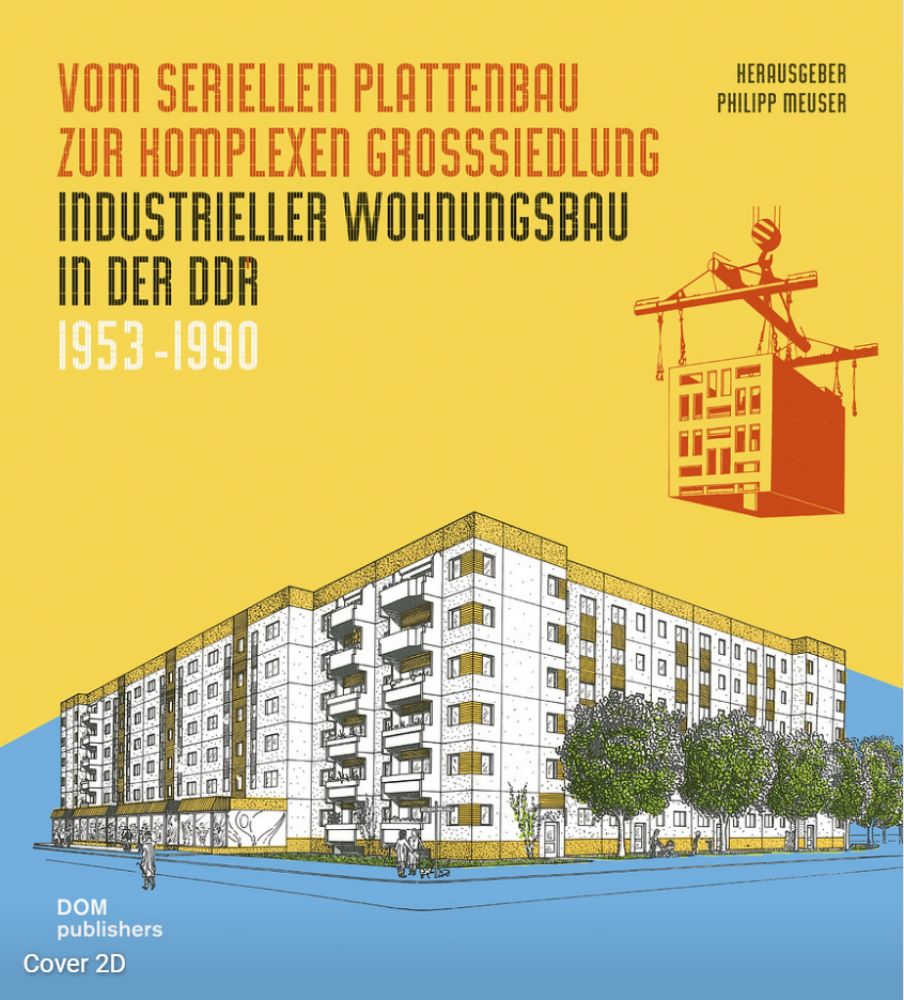

Buchcover |

Die Entwicklung des industriellen

Wohnungsbaus ist ein zentraler Teil

der DDR-Architekturgeschichte und

wird nun in der zweibändigen

Publikation Vom seriellen Plattenbau

zur komplexen Großsiedlung.

Industrieller Wohnungsbau in der DDR

1953 bis 1990 erstmals systematisch

dargestellt. Denn obwohl die

Alltagskultur der DDR und das Wohnen

im Plattenbau seit dem Fall der

Mauer bereits aus vielen Winkeln

betrachtet wurden, ist eine

bautypologische Systematisierung aus

architektonischer und

baukonstruktiver Sicht bislang noch

nicht vorgelegt worden. Auch deshalb

werden in den einzelnen Texten die

Konstruktion und der Bauprozess –

denn der industrielle Wohnungsbau

ist primär eine

ingenieurwissenschaftliche Disziplin

– und weniger die

architektursoziologischen Aspekte

betrachtet. Beginnend im Jahr 1953

mit dem ersten Versuchsbau in

Plattenbauweise, werden in

übersichtlichen Kapiteln

geschichtliche Hintergründe und

architektonische Merkmale

herausgearbeitet und beschrieben.

Der baukulturelle Wert des

Wohnungsbaus kommt in den

zahlreichen Fassadendekorationen

ebenso zum Ausdruck wie in

experimentellen

Konstruktionsverfahren. Im zweiten

Band befassen sich namhafte Autoren

mit dem Wohnungsbau der DDR im

städtebaulichen Maßstab: mit neuen

Städten, komplexen Großsiedlungen

und der in den späten

Siebzigerjahren beginnenden

Erneuerung der Innenstädte.

|

|

|

Blockrandbebauung an der

Köpenicker Straße /Ecke

Heinrich-Heine-Straße in

industrieller Vorfertigung

(1989)

|

Französische

Straße 28 – 29, Berlin

|

|

|

|

| |

Linke Seite:

Ersatzneubauten in der

Nördlichen Altstadt von

Rostock, Blick in den

Innenhof der Häuser

Aalstecherstraße 1 – 3 und

Badstüberstraße 1 – 2 |

Diese Publikation ist ein Plädoyer

für ein besseres Verständnis der

ostdeutschen Plattenbaugeschichte.

Sie will dazu anregen, den

industriellen Wohnungsbau in der DDR

nicht nur auf das politische

Programm eines sozialistischen

Gesellschaftsmodells zu reduzieren.

Dreißig Jahre nach dem Ende der DDR

gilt es, ihren industriellen

Wohnungsbau als einen Beitrag zur

Architekturgeschichte des 20.

Jahrhunderts anzuerkennen. Denn die

DDR war auf dem Gebiet des

industriellen Bauens international

führend.

Zeitgleich erscheint ein

Interview-Band mit Akteuren und

Akteurinnen, die in verschiedenen

Positionen am Planen und Bauen in

der DDR mitgewirkt haben. In

Architektur und Städtebau in der

DDR. Stimmen und Erinnerungen aus

vier Jahrzehnten sind gehaltvolle

und zugleich lebendige Dialoge über

die Praxis von Architektur und

Städtebau in der DDR zu lesen.

Foto ©

Philipp Meuser,

Meldung:

Gisela Graf

communications, Freiburg i. Brsg.

Vom seriellen

Plattenbau zur komplexen

Großsiedlung.

Industrieller Wohnungsbau in der DDR

1953 bis 1990

Band 1: Historischer Kontext,

Serientypen und bezirkliche

Anpassungen

Band 2: Neue Städte,

Großsiedlungen und Ersatzneubauten

(Hrsg.) Philipp Meuser

Mit Beiträgen von Jörg Blobelt, Jörn

Düwel, Wolf-Rüdiger Eisentraut,

Florian Heilmeyer, Uta Keil, Mathias

Körner, Christoph Liepach, Juliane

Richter, Björn Rosen, Oliver Werner,

Anselm Weyer.

DOM publishers, Berlin

1. Auflage, 2022

Fotoessay von Maurizio Camagna

368 Seiten je Band

950 Abbildungen, Hardcover mit

Schutzumschlag

Format: 210 × 230 mm

978-3-86922-859-4 (Band 1+2)