|

|

|

|

|

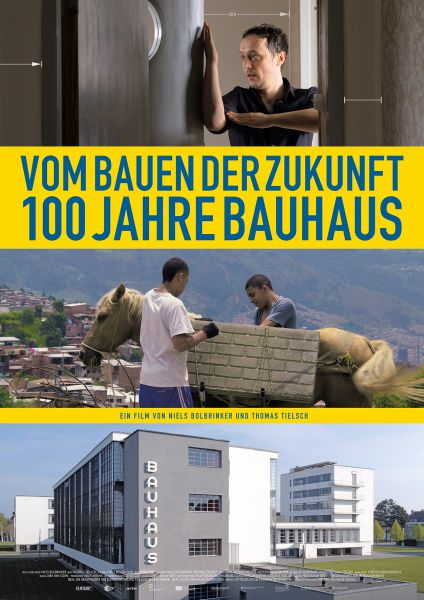

Architekt und Stadtplaner Stephen Kovats im vom Oskar

Schlemmer gestalteten Treppenhaus im kleinen

Van-de-Velde-Bau der Bauhaus-Universität Weimar.

|

Doku zum bevorstehenden Jubiläum im Jahre 2019.

Vor beinahe hundert Jahren entstand die Bauhausschule in Weimar.

Die Auswirkungen sind bis in die Gegenwart zu spüren.

Architektursprache orientiert sich heutzutage in großen Teilen

an den Vorgaben des Bauhauses. Angefangen beim Flachdach über

durchgehende Fensterreihen hin zu schmucklosen Formen, die

kennzeichnend geworden sind für den Bauhausstil.

Vor dem Hintergrund des 100. Bauhaus- Jubiläums erzählt der

Dokumentarfilm VOM BAUEN DER ZUKUNFT – 100 JAHRE BAUHAUS nicht

nur Kunst-, sondern Zeitgeschichte. Von Beginn an fragten die

Architekten und Künstler des Bauhaus, darunter Walter Gropius,

Wassily Kandinsky oder Paul Klee: Wie geht ein zusammenleben?

Was bedeutet „zusammenleben“? Wie lassen sich Räume so

gestalten, dass alle Menschen am gemeinsamen Leben teilhaben?

Hier werden ethische Grundsätze herausgebildet und das

Verständnis von Gestaltung und Architektur grundlegend erneuert.

Welche Vorteile das haben kann und welche Nachtteile daraus

entstehen, ist ebenso eine interessante Frage. Denn es gibt

nicht nur Befürworter, sondern auch Gegner des Bauhausstils.

Trailer 1:

Bauhaus 100 und

Trailer 2

Der Film ist anregend, nimmt auch Bezug auf die Gegenwart. Was

so geschieht auf der Welt aus baulicher Sicht. Es geht um

geordneten Wohnungsbau. Die Doku schrickt auch nicht davor

zurück in die brasilianischen Slums von Rio de Janeiro

hineinzuschauen. Vorschläge und Veränderungen baulicher Art, wie

eine Rolltreppe, die einen Hang hinauf von den

öffentlichen Verkehrsmitteln bis in die Slums hinein führt.

Natürlich werden auch Bauhaus-Klassiker gezeigt. Le Corbusier

darf hier nicht fehlen und sein Unité d'Habitation.

Mit dem Bauhaus wurden Kunst, Gestaltung und Architektur

politisch. Es entstand eine Raumkunst, die sich ebenso wenig zu

schade war, über den Abstand zwischen Badewanne und Toilette

nachzudenken wie über den idealen Stuhl. Der Dokumentarfilm VOM

BAUEN DER ZUKUNFT – 100 JAHRE BAUHAUS geht zurück zu den

Anfängen der ersten Bauhaus-Gruppe um Walter Gropius, deren

Ausbildungskonzept zwischen Feiern und Forschen revolutionär

war. Vom Bauhaus als gesellschaftlicher Utopie ausgehend fragen

Niels Bobrinker und Thomas Tielsch nach ihrer Evolution, ihrem

Wandel und ihrer Inspirationskraft im Lauf der letzten hundert

Jahre. Wie können die Ideen des Bauhaus den Herausforderungen

des globalen Kapitalismus und seiner Umwälzung der

Wohnungsmärkte begegnen?

VOM BAUEN DER ZUKUNFT – 100 JAHRE BAUHAUS führt die Zuschauer

vom legendären Bauhausgebäude in Dessau zu visionären Projekten

in lateinamerikanischen Favelas, von den Kursen der

Bauhaus-Meister Kandinsky, Klee und Schlemmer zu skandinavischen

Schulen ohne Klassenräume, von der Berliner Gropius-Stadt zur

Vision einer autofreien Metropolis. VOM BAUEN DER ZUKUNFT – 100

JAHRE BAUHAUS öffnet Augen, ist viel mehr als eine Geschichte

des Bauens. Ihm gelingt eine Kulturgeschichte des modernen

Raumdenkens, die so fesselnd wie erhellend ist.

Crew

Buch & Regie: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch

Kamera: Niels Bolbrinker

Schnitt: Niels Bolbrinker, Thomas TielschJörg Theil

Ton: Jörg Theil

Musik: Jarii van Gohl

Produzent: Thomas Tielsch

Produktionsleitung: Jan-Peter Heusermann

Producerin: Julia Cöllen

Produktion: Filmtank

Animation: Yorgos Karagiorgos

Koproduktion: ZDF/ARTE

Gefördert von Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein,

Creative Europe Media Programm der EU,

Medienboard Berlin-Brandenburg,

BKM – die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien,

DFFF – Deutscher Filmförderfonds,

MDM – Mitteldeutsche Medienförderung

Mit Unterstützung von Stiftung Bauhaus Dessau

Modulares Bauen

Walter Gropius hatte schon in Weimar zusammen mit Studenten auf

der Grundlage eines Holzbaukastens für Kinder ein modulares

System für Typenhäuser entwickelt. Einen „Baukasten im Großen“

mit vorgefertigten Raumzellen, die auf dem Bauplatz vor Ort

montiert werden sollten. Es war die frühe Idee der

Fertigbauweise für eine günstige Massenproduktion des sozialen

Wohnungsbaus. Gebaut wurde 1923 jedoch nur ein einziges aus

Kuben zusammengesetztes Haus, das Haus am Horn, innen komplett

ausgestattet von den Bauhauswerkstätten.

Nach dem Umzug von Weimar kam in Dessau der erste Großauftrag,

mit dem das Bauhaus auch seine Kompetenz im sozialen Wohnungsbau

unter Beweis stellen konnte: der Bau einer Arbeitersiedlung mit

Selbstversorger-Gärten vor den Toren der Stadt. Hier, in

Dessau-Törten, kommt Ernst Neufert ins Spiel. Bei seinen

Berechnungen, wie groß der Wohnraum für eine vierköpfige Familie

mindestens sein muss, wie breit das Bad und wie groß die Küche,

kann Gropius auf die Erkenntnisse dieses Mitarbeiters

zurückgreifen. Der Ingenieur Neufert hat akribisch Zusammenhänge

zwischen menschlichem Maß und moderner Baugestaltung erforscht.

Seine Bauentwurfslehre mit 2.700 erklärenden Zeichnungen ist

auch heute noch ein Standardwerk für ArchitektInnen. Daraus geht

zum Beispiel hervor, dass ein Mensch 55cm Platz zum Putzen

seiner Badewanne braucht, aber 105cm, um sich den Rücken quer

zur Wanne trocken zu reiben. Die Umsetzung von Neuferts

Erkenntnissen führt zur Normierung der Dinge, wie sie heutzutage

bekannt sind.

Neufert

Mit seiner genauen Vermessung aller denkbaren Bewegungsabläufe

im Alltag einer Familie schafft Neufert nun in Dessau die

Voraussetzungen für ein rationelles und preiswertes, serielles

Bauen. Es entstehen ästhetisch sehr „bauhausmäßige“

Reihenhäuser, nüchtern und kubisch, flaches Dach, Fensterbänder,

mit viel Licht und Terrassen und Wohnhygiene sowie Modellmöbeln

aus den Bauhaus-Werkstätten. Die Grundrisse der Häuser

entsprechen verschiedenen Haustypen – ausgerichtet auf die

verschiedensten Wohn-Bedürfnisse. Die ersten 88 Häuser entstehen

in einem rationellen Bauverfahren mit industriell vorgefertigten

Elementen in nur 130 Bautagen, also anderthalb Tage pro Haus.

Das beweist: Sozialer Wohnungsbau geht schnell und günstig und

kann auch zeitgemäß aussehen.

Jährliches Bauhausfest

Das jährliche Bauhaus-Fest in Dessau, auch heute gestaltet von

Künstlern und Kunststudenten, steht in einer ehrwürdigen

Tradition. Von Beginn des Bauhaus an sind die Feste ein Teil des

Lehrplans. Das Motto der Anfangsjahre lautet: Spiel wird Fest,

Fest wird Arbeit, Arbeit wird Spiel. Es ist zugleich das Motto

der Schule.

Die kleinen Bühnenprogramme oder kollektive Performances wie

beim Drachenfest, wo Dutzende überdimensionale Drachen in den

Himmel steigen (außer denen, die „vor lauter Schönheit nicht

fliegen konnten“), stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl,

sondern auch die gemeinschaftliche Arbeit. Aus den

Bauhaus-Tänzen, die dort aufgeführt werden, entwickelt Oskar

Schlemmer Kunstfiguren, lebende „Raumplastiken“. Mit ihnen

erforscht er das Verhältnis zwischen Mensch und Raum. Für ihn

ist der Mensch das Maß aller Dinge und damit auch der

Ausgangspunkt für das Neue Bauen.

Die Protagonisten im Film

Stephen Kovats ist Kultur- und Medienwissenschaftler,

Stadtplaner und Architekt. Der Kanadier kam Anfang der 1990er

Jahre nach Dessau, wo er sich am Bauhaus mit Fragen der

Stadtentwicklung befasste und das Forum für elektronische Medien

Ostranenie gründete.

Im Jahr 2000 war er an der Entwicklung eines neuen Masterplans

für Addis Abeba beteiligt. Bis 2011 war er künstlerischer Leiter

der Transmediale, dem Berliner Festival für Kunst und digitale

Kultur. Danach gründete er r0g_agency for open culture and

critical transformation, eine NGO, die in krisenhaften Regionen

an der Entwicklung offener, nachhaltiger, hybrider Strukturen

arbeitet.

Als die Architekten Alfredo Brillembourg und Hubert

Klumpner 1998 zum gemeinsamen Arbeiten nach Venezuela zogen,

wurde ihnen schnell klar: Die Lebens und Baurealität in den

Wohnvierteln hatte nichts mit dem zu tun, was sie über

Fassadenbau und Formgebung gelernt hatten. Sie fingen mit einer

Arbeit an, die sie heute aktivistische Architektur nennen und

mit der nun das interdisziplinäre Kollektiv Urban-Think Tank mit

Büros in Zürich, Caracas, New York und Sao Paolo weltweit

erfolgreich ist. Aktivistisch, weil sie nicht wie üblich auf

Auftraggeber warten, sondern die Initiative ergreifen. Dabei

entsteht Erstaunliches: Ein öffentliches Schwimmbad in einer

Favela, in der die Hütten noch nicht einmal einen

Wasseranschluss haben. Eine Seilbahn im Slum. Eine Unterkunft

für Straßenkinder unter einer Autobahnbrücke. Ihre Projekte

bezeichnen die Architekten als urbane Akupunktur: Die punktuelle

Wirkung strahlt in das gesamte Viertel, in den Alltag der

Bewohner, in die ganze Stadt aus. Es geht hier nie um das

einzelne Haus allein, sondern um den Wandel der ganzen

Nachbarschaft. Seit 2010 leiten Alfredo Brillembourg und Hubert

Klumpner den Lehrstuhl für Architektur und Stadtplanung an der

ETH Zürich.

Rosan Bosch ist Leiterin eines Designbüros in Kopenhagen.

Mit ihrem Team aus Architekten und Designern gestaltet sie die

Klassenzimmer der Zukunft. In der modernen Pädagogik gilt das

hergebrachte System der Klassenzimmer und Schulbänke als

Schulform des Industriezeitalters: die Ausrichtung des

Individuums auf ein gemeinsames Programm, die Synchronität der

Prozesse, die Unterwerfung der Körper und der Bewegungen unter

ein Muster. Getaktete Zeiten, festgelegte Takte,

vorgeschriebenes Pensum. – Rosan Bosch sagt, dass in einer guten

Schule vor allem die Kontrolle über die Körper abgeschafft ist.

Damit das möglich ist, braucht es neue Räume. So wird Design zu

einem Mittel, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern.

Christian „Mio“ Loclair ist Creative Director, Tänzer und

Choreograf. Im Zuge dessen war er an einer Performance des

Tanzensembles Princemio beteiligt, welche sich auf Wassily

Kandinskys Formenlehre bezieht. Durch eine Kombinationen von

digital generierten virtuellen Räumen aus geometrischen Mustern

und aus Formen des Urban Dance entsteht eine moderne Reflexion

der Arbeiten des Meisters in den 1920er Jahren.

Van Bo Le-Mentzel wurde 1977 in Laos geboren. Seit 1979

lebt er in Berlin. Nach seinem Architekturstudium an der Beuth

Hochschule für Technik und einem absolvierten Schreiner-Workshop

wurde er unter anderem als Erfinder der sogenannten

Hartz-IV-Möbel bekannt. Frei nach seinem Motto „konstruieren

statt konsumieren“ hat er eine Kollektion kostengünstig selbst

nachzubauender Möbel im Bauhaus-Stil entworfen. Durch Projekte

wie die platzsparenden Tiny Houses zählt Van Bo Le-Mentzel zu

einer neuen Generation von Architekten: Solchen, die aktuelle

stadtplanerische Herausforderungen erkennen, verstehen und

Lösungsansätze für sie anbieten wollen.

Bundesweiter Kinostart am 26. April 2018